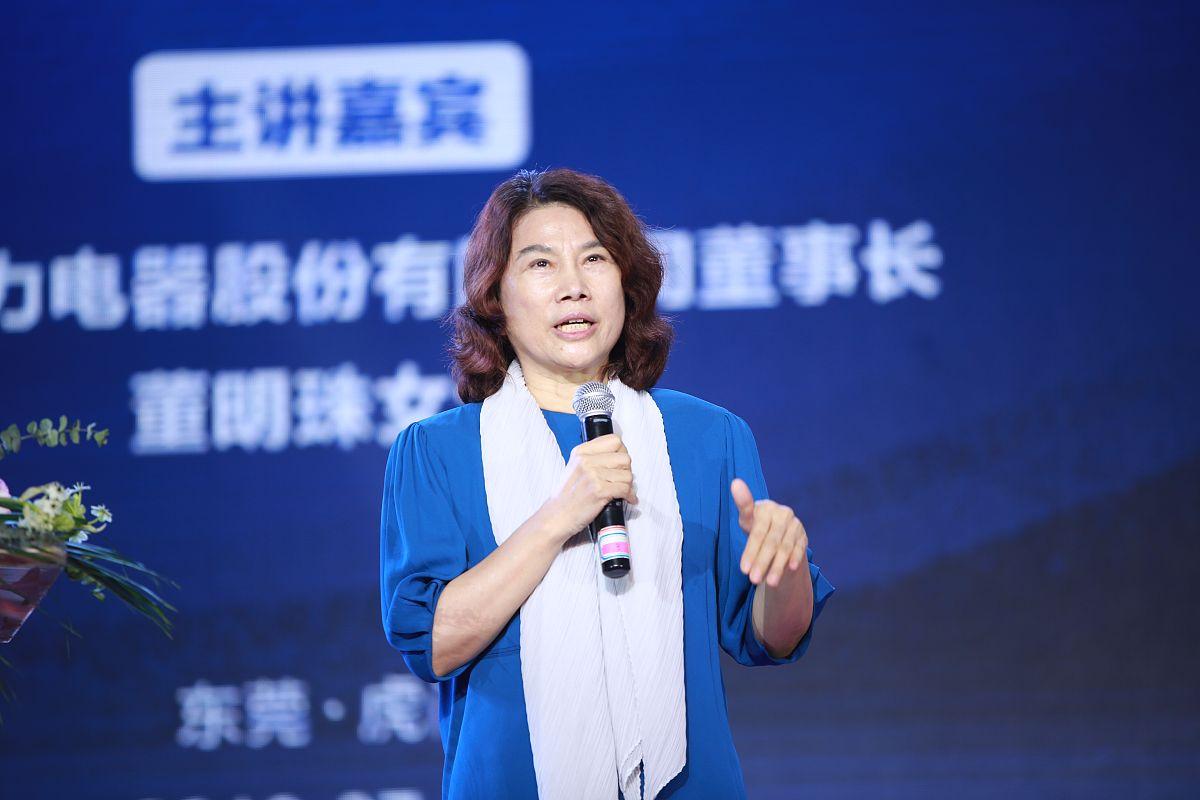

格力电器董事长董明珠近日在公开场合抛出“海归可能成为间谍”的言论炒股配资门户,犹如一石激起千层浪。这番带有强烈民族主义色彩的论断,不仅暴露了部分企业家对全球化人才流动的认知局限,更折射出当前社会环境中某种危险的思维倾向——将国际交流污名化,把人才流动政治化。

董明珠的言论之所以引发轩然大波,关键在于其逻辑的荒谬性。按照这种“出身论”思维,所有有过海外经历的人都可能被贴上潜在威胁的标签。这种简单粗暴的归类方式,完全忽视了人才流动的复杂性。全球化时代,知识的传播本就不分国界,跨国企业的高管、科研机构的学者、文化领域的从业者,每天都在进行着跨越地域的思想碰撞。若将这种正常交流都视为安全隐患,我们是否要退回到闭关锁国的年代?

更值得警惕的是,这种言论背后隐藏的排外情绪。改革开放四十余年,中国的发展成就很大程度上得益于对国际先进技术和管理经验的学习吸收。从“两弹一星”元勋中多位海归科学家的贡献,到当代互联网企业的全球化基因,无不证明开放包容才是发展的正道。将海归群体污名化,既是对历史事实的漠视,也是对未来发展道路的误判。

从企业管理的角度看,董明珠的言论反映出某些本土企业家面对全球化竞争时的焦虑。当国内市场竞争加剧,创新压力增大时,将矛头指向外部因素显然比直面自身不足更为容易。但这种转移矛盾的作法无助于企业真正提升竞争力。格力电器自身就有大量海外合作项目,其研发团队中也不乏国际人才炒股配资门户,这种“双标”态度令人费解。

在社会层面,这种言论可能引发的连锁反应更令人担忧。它可能助长职场中对海归人士的隐性歧视,影响留学归国人员的就业环境;可能加剧社会群体的对立情绪,破坏多元文化共生的基础;更可能给正在考虑出国深造的年轻人造成心理压力,人为制造发展路径的选择困境。一个健康的社会应该鼓励多元成长路径,而非设置意识形态的检测关卡。

从国家安全角度看,防范间谍行为确实必要,但必须建立在法治基础上。我国已有完善的国家安全法律法规,任何个人或组织如确有危害国家安全的行为,自有法律予以严惩。将特定群体预设为“潜在威胁”,既不符合法治精神,也违背“无罪推定”的基本法律原则。真正的安全防线应该建立在制度完善和技术进步上,而非对某一群体的猜忌中。

在全球人才争夺战愈演愈烈的今天,各国都在出台政策吸引国际高端人才。美国通过H-1B签证争夺全球科技精英,欧洲推出“蓝卡”计划吸纳专业人才,新加坡更是将人才战略作为立国之本。反观董明珠的言论,无异于在人才竞争中自缚手脚。中国要实现高质量发展,需要聚天下英才而用之,而非画地为牢、自我设限。

回望历史,明清时期的闭关锁国政策曾让我们错失工业革命机遇;改革开放的实践则证明,开放带来进步,封闭必然落后。在逆全球化思潮抬头的当下,中国更应保持战略定力,继续扩大开放。企业家作为社会精英,其言论具有广泛影响力,更应谨言慎行,避免煽动非理性情绪。

解铃还须系铃人。要化解这种认知偏差,需要建立更加开放包容的社会氛围。媒体应客观报道海归群体的实际贡献,企业要完善公平的人才评价机制,教育领域需加强国际视野培养。只有当每个人才都能凭能力而非出身获得发展机会,中国才能真正建成人才强国。

董明珠的“海归间谍论”或许只是个别言论,但其反映的思维模式值得全社会警惕。在全球化的十字路口,中国需要的是连接世界的桥梁建设者,而非制造隔阂的围墙修筑者。历史将证明,开放自信的心态炒股配资门户,才是大国崛起的正确姿势。

金多多配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。